●二日目9/9(土)詳細

6時チェックアウト。ファミマのイートインコーナーで食事。高速バスで新潟駅発7:55⇒富山駅着12時ちょい前。

前日のうちに高速バス乗り場を確認しておいたのですが、ホテルを出てから新潟駅までの道に自信が無く、バス亭のベンチでバス待ちの自分と同じくらいの年回りの男性に道を確認。松屋で朝食の選択肢もあったのですが、どうにも面倒くささというか不安?があり、結局ファミリーマートのイートインコーナーでおにぎりとサンドイッチの朝食。

高速道路北陸自動車道を通るのですが、この北陸自動車道を通ったのは初めてだと思いますね。9時20分〜30分の米山/ヨネヤマSAでのトイレ休憩では日本海を臨むことが出来て気分あがりました。青空が普段見ている青さより、青みが濃いように感じました。そして陽射し自体がキツイように感じました。気のせいなのか?一般的に言って太平洋側と日本海側で空の見え方が違うものなのか?陽射しの強さも違うものなのか?無知無学無教養なワタシには分かりかねますねえ・・汗。

ほぼ定刻通りに富山駅到着11:50頃。富山駅前の広場で吹奏楽団が演奏準備していて、社会人になってからですが、市民吹奏楽団に所属していた事もあり、その当時の事を懐かしく思い出してしまいました。消防署関連の方によって構成される吹奏楽団のようで、防災の啓蒙の一環としての演奏のようでした。

新潟駅を出て約30分。水田が鮮やかですね。

トイレ休憩時、高速道路米山SA(新潟県柏崎市)で撮影した日本海9時半頃。空も海も青いです。

海と空、陸橋を走るトラック。絵になる?かなあ?まだまだ法陸自動車です。

やっぱり北陸自動車道 9時40分頃。

北陸自動車道より一般道を通り、やっと富山駅につきました。バスはほぼ定刻通りで4時間弱の行程です。

富山駅へ入って行くところの富山地方鉄道(路面電車)。モノ珍しさもあって写真たくさん撮りました。

駅構内より発着する路面電車のモノ珍しさに撮影です。

路面電車にいろいろ種類があるのも驚きでしたねえ。

これも路面電車の写真。よっぽど気に入ってます(苦笑)

富山駅12:26〜あいの風とやま鉄道〜高岡駅12:44着

徒歩にて藤子・F・不二雄ミュージアム。ミュージアムを出て二区間のみ万葉線移動で高岡大仏へ。その後富山市内の観光スポットを二件巡ったのち高岡駅へ徒歩移動。富山駅で翌日の新幹線等帰宅用の電車切符購入。JR城端線で高岡駅17:27⇒新高岡駅1731 新高岡駅前で軽く食事とアルコール。新高岡駅18:37⇒高岡駅18:40。アルコールと飲料購入後に高岡駅近くのホテルにチェックイン(19:10)。ブラタモリを見る。冒頭数分見逃したようだが、いわゆる燕三条の紹介で前日新潟市に居たこともあり興味深くみる。その後もダラダラテレビを見てしまい、入浴後就寝は22時頃。

※高岡駅⇒Fミュージアム。完全徒歩。F先生関連のモノには遭遇せず。下調べが不十分なこともあり、この道で良いのかなあ?意外に遠いなあ?という感じでしたが、左手に高岡古城公園の入り口看板(裏門?)を見かけるルートでした。工芸高校関連で何か行事があったようで駐車場からクルマの出入りするのを見かけました。

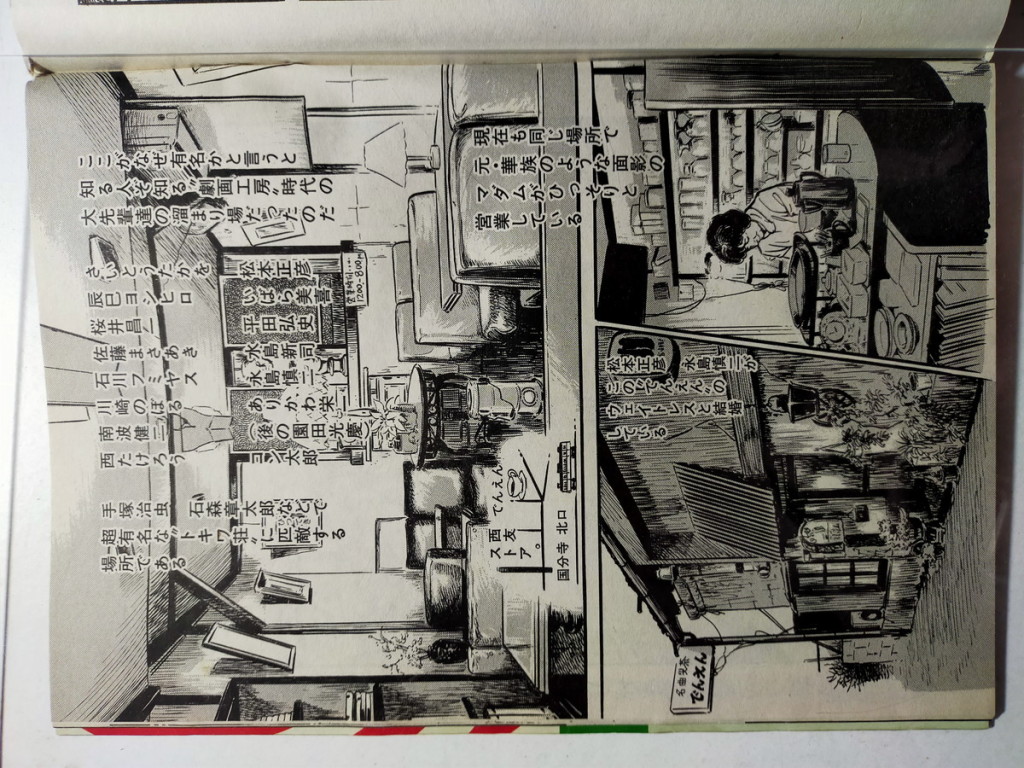

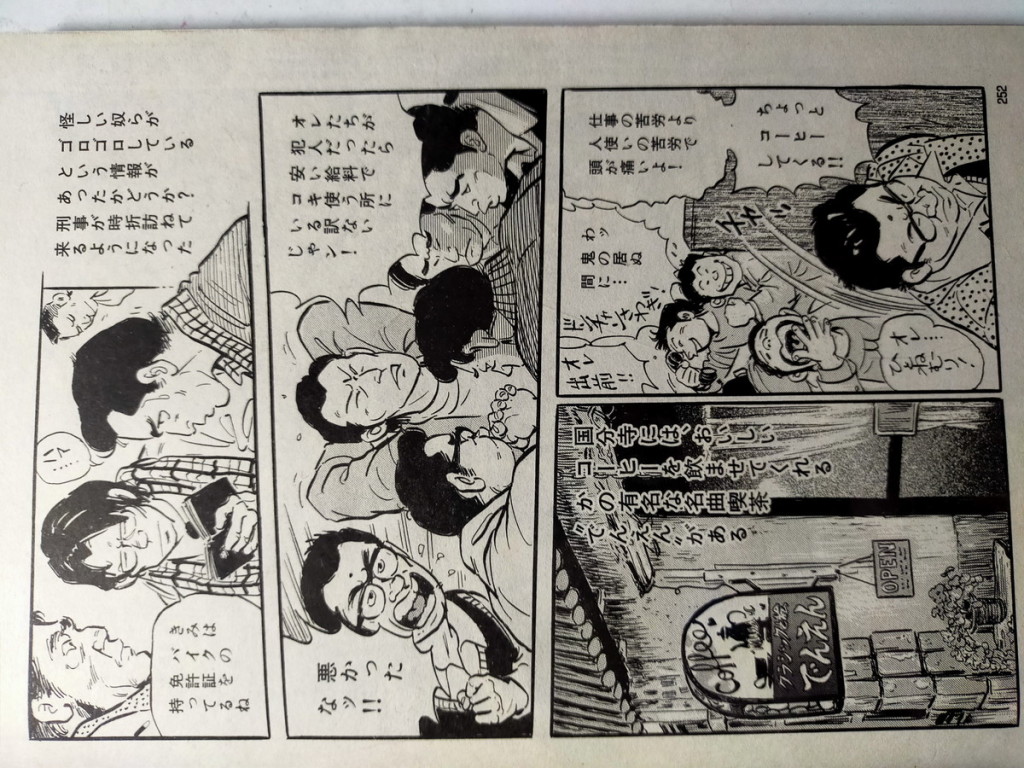

※F・ギャラリーは高岡市美術館内にあるとは少し意外でした。F先生クラスの作家さんともなれば、業績を紹介する切り口が多岐多様にわたるのは当然ですね。いろんな思いが交錯して、このような場所でなんか書くのも気が引けますね。 残念ですが、川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムにはまだ行った事ないです。

※高岡大仏 まんが道に出て来る場所ですから行ってみたかった所です。昭和時代の建立と比較的新しいという事は知りませんでした。鋳物の町高岡に在るということがポイントなのでしょう。

※土蔵造りの町並み/山町筋。 山町ヴァレーにてクラフトビールを飲む。結局昼食を食べていなかったし、結構歩いた後でしたし滅多に飲まないビールですが美味かった。2杯目は、アルコールが効いてくると困るので(基本アルコールに弱い)断念。お通し的に頂いた昆布も素朴な味でおいしかったです。旧赤レンガの銀行という建物も壮観でした。。

※千本格子の町並み〜石畳の道/金屋町 高岡市鋳物資料館で高岡での鋳物産業の興りについて知ることが出来ました。(覚えたそばから忘れていくのですが)。歴史という学問は知れば知るほど深いモノですねえ(高齢になって、やっと実感できるようになって来ました)。テレビや映画の撮影に、たびたび利用されるというのも納得ですね。まさに映えます。

※万葉線(路面電車) 二区間のみの乗車(志貴野中学校前電停⇒広小路⇒坂下町)。路面電車はモノ珍しさもあって乗ってみたくなりますねえ。

※JR城端線にて高岡と新高岡駅を往復。 磐越東線を思い出しました(普段利用するのは常磐線)。JRローカル線の世界も奥深いのでしょうねえ?単線でホームは片側のみ、というのはあまり経験した事が無いような。

万葉線の志貴野中学前乗り降り口。バス停留所と電車を合わせたような感じ?苦笑。Fふるさとギャラリーを見た後に乗りました。

志貴野中学前の乗り場の掲示板です。すべては、このまちからはじまった、の文字が印象的。

万葉線、これがウワサの ドラえもんトラム。ワタシが乗ったのは、残念ながらこれでは無かった(涙)。詰めが甘い。

万葉線・坂下町で下車して高岡大仏を目指します。

高岡大仏の入口。屋根の無いところにあります。

高岡大仏の入口。迫力がありますね。

高岡大仏の入口にて。大仏様が大分近くに見えてきました。

山町筋(土蔵造りも町並み) 左側手前の建物山町ヴァレーでkクラフトビールを飲みました。

山町筋(土蔵造りも町並み)見通しが良い通りです。

伝統的な日本家屋と西洋的家屋の折衷になるのでしょうか? 趣あります。

この山町筋にある建物は保存対象に指定されているようです。

千本格子の家並み/金屋町。高岡鋳物発祥の地とのことです。石畳と千本格子の家が醸し出す風情は得難いものがあります。

高岡の鋳物発祥の地ということで、鋳物資料館があります。

高岡市内徒歩巡りより高岡駅に戻りました。立山連峰が一望できる、と写真と見比べられるコーナーがありました。あいにくの曇り空で、はるか向こうの立山連峰は見えず。

JR城端線線で一駅の新高岡駅前の魚民にて夕食+軽くアルコール。結局昼食食べずじまいでした。

城端線で新高岡駅より高岡駅へ戻ります。ホームが片側しかないのには、少しビックリでした。JR線では、アタシは片側だけのホームというのは初めての経験だったかもしれません。

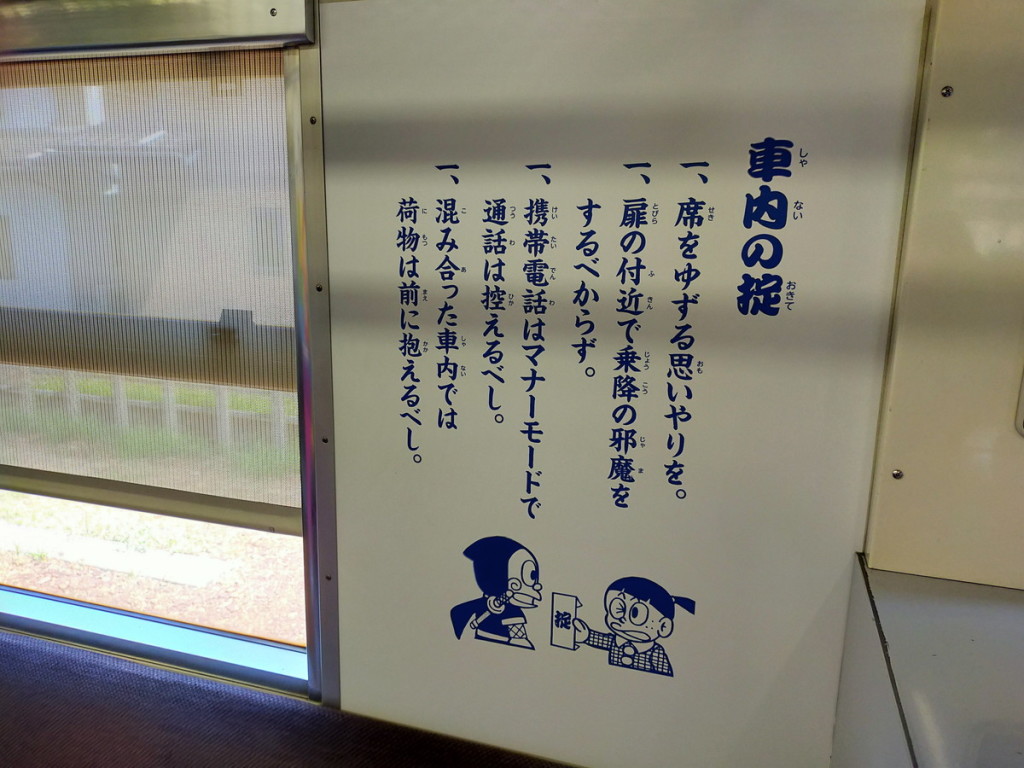

ホームと電車床面との高さ(段差)がけっこう違っていて、もの珍らしさで撮影。電車社内に津波時の対応についての啓蒙ポスターが経時されていましたが、この高さ違いは津波と関係あるのでしょうか?

●三日目9/10(日)

ホテルで朝食6:35〜6:50。JR氷見線 高岡駅7:40⇒氷見駅8:10

氷見駅より徒歩で氷見市潮風ギャラリー藤子不二雄Aアートコレクションへ。途中、ストリートの藤子Aキャラを堪能。氷見漁港、氷見水産センター、魚市場食堂にも立ち寄る。バスで氷見駅に戻る。

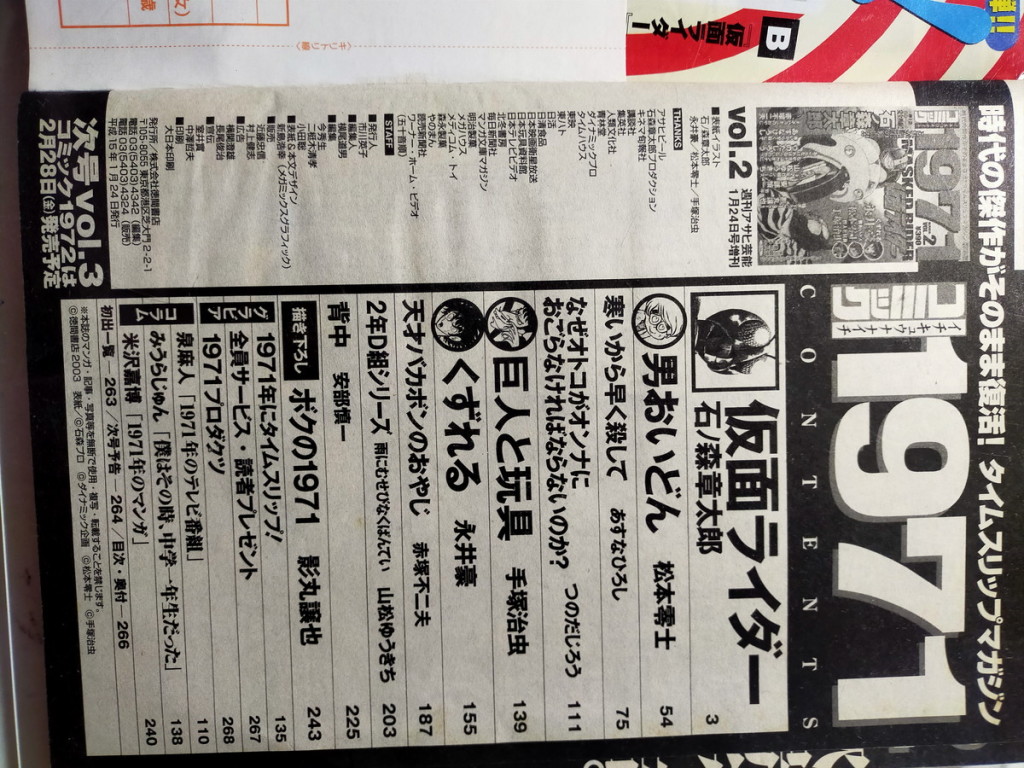

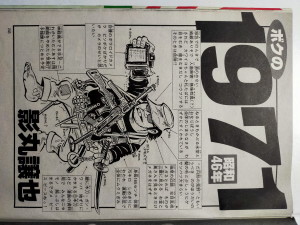

A先生アートコレクションは、どのコーナーも見応えがあるのですが、特にA先生の新聞社時代のコーナーが興味深かったですね。近年、当時の新聞の検証が進む⇒書籍化、というのは全く知らなかったです。

電車で富山駅へ。氷見駅11:49⇒12:20高岡駅12:24⇒12:42富山駅 富山駅近くのモール内で食事(鱒ずし)を食べる。富山地方鉄道市内電車(環状線)で移動 富山駅⇒グランドプラザ前。富山市ガラス美術館で常設展観覧。甘味処でくずもちを食べる。環状線で富山駅に戻る。富山駅で時間調整。富山駅16:17〜新幹線かがやき510号〜上野18:22。上野19:00〜スーパーひたち〜発車遅れ及び電車自体の遅れあり〜自宅到着21:40頃

※潮風ギャラリーより氷見駅までの移動時間の読みが甘く、氷見駅で電車を待つ時間だけが長くなってしまい、ギャラリー滞在時間が短くなってしまったのが残念です。いや、数年後の再訪の機会の楽しみが出来たという事だ・・・という事で。まあ、氷見駅までのバスが、怪物くんラッピングバスだったので良しとしましょう(苦笑)。

※富山市内の駆け足観光が意外にも充実でした。氷見市、高岡市、富山市と三つの市を訪れたわけですが、両藤子先生ゆかりの土地というだけで、特別な場所に来た、という気持ちになります。また「雪国」とは縁遠い「東北地方とは名ばかり」の【いわき市生まれ、いわき市育ち】のアタシとしては、ひとも文化も全く違くところに来たなあと、という感慨めいたモノでいっぱいになります。

高岡駅よりJR氷見線で氷見駅を目指します。

氷見線の雨晴駅/あまはらし駅。ホームから直ぐの距離で日本海が見えます。駅名は難読ですし、海と空の青さも格別で、旅行気分も揚がります。

氷見駅から潮風ギャラリー藤子不二雄Aアートコレクションまで歩きます。8時20分頃と早い時間なので人通りも少ない(皆無に近い?)です。怪物くんストリートにて撮影。

通称まんがロード。青空が気持ち良いです。8時半頃ですね。

黒ベエのシャドウ・サプライズ。このキャラは、藤子Aファンとしては結構上級?苦笑。

黒ベエ2枚目。マップが直ぐ近くにあります。

通称まんがロードを三割ほど進んだあたりでしょうか?いや、マジで天気には恵まれました。

喪黒福造のスマイルベンチ。ベンチに置いてあるのはワタシの私物(汗)。歩いたので汗ばんで脱いでしまった長袖シャツと小物カバン。衣類を詰めた大きなカバンは氷見駅のコインロッカーに預けてます。

朝方8時50分頃ですが陽射しは強いです。笑ゥせぇるすまん喪黒福造っぽくは無い時間帯かもしれませんね。

ハットリくんとシンちゃん。赤いポストの上、そして立派な日本建築の家屋が背景。映えますねえ。

氷見のサカナ紳士録としてA先生デザインのキャラクターが8つ。近づくと音声が流れます(各キャラが話しかけてくる)。タコをモチーフとした「タコ八」。

影千代登場。ハットリくん、タコ八、シンちゃんと4キャラが勢ぞろい?です。

光禅寺。A先生の生家でもあるお寺(曹洞宗)です。創建年1327年(嘉暦元年)と由緒ある寺院ですが、A先生の人気キャラクターの石像があることで知られます。

光禅寺の石像。左よりハットリくん、怪物くん、プロゴルファー猿、笑うセールスマン。

石像に近づいてみます。ハットリくんのニンニンポーズがイイですね。

石像4体を笑うセールスマン側から撮影してみました。

石像の脇にある説明も石製で立派なものです。A先生の経歴が記載されています。

笑うセールスマンが握手しようと手を差し出している?

プロゴルファー猿ポケットパークです。潮風ギャラリーA先生のアートコレクションは、ここから直ぐです。

潮風ギャラリーの開館時間10時まで時間があったので、氷見漁港まで足を延ばしてみました。

氷見漁港からの景色。埠頭?があるので、海が向こうに見えるという感じではないですが。

氷見漁港よりの景色。富山湾に面した位置ですので、ワタシが普段住む福島県いわき市のように、東側は太平洋岸で西は陸地、とはならないのでした。なかなか頭の切り替えが難しい。

氷見漁港。空の青さが気持ちイイです。

朝食はフツウにホテルで食べてきたのですが、結構歩いたせいもあるのか小腹が空きまして、10時ちょい過ぎですが、氷見水産センター近くの魚市場センターでおやつ(苦笑)。みそ汁とアイスクリームという何だかなあ?の取り合わせ。みそ汁とのことでしたが、いわゆる「つみれ汁」でした。イワシ?かなあ?

潮風ギャラリー 藤子不二雄Aアートコレクションの入り口です。

JR氷見駅より高岡駅までは、この忍者ハットリくん列車に乗り合わせました。意図していなかったのでラッキーでした。

忍者ハットリくん列車2枚目。

忍者ハットリくん列車3枚目。社内の掲示板です。乗車のマナーですね。

富山市駅のモール内にて食べた少し遅めの昼食のます寿司。酸味が強めの寿司飯が好きなモノで、この酸っぱさがタマリマセンねえ。

富山市ガラス美術館にて撮影。隈研吾氏による設計で図書館と併設されています。この建物の雰囲気はスゴイ。ガラス美術館の常設展を見てきましたが素晴らしいコレクションでした。

ガラス美術館(図書館併設)の建物外観です。

ガラス美術館すぐ近くの甘味処で、くずもちを食べました。冷たい抹茶とのセット。和スイーツは侮れないと思うなあ。

■初日(新潟)の詳細へ ← クリック

■二日目と三日目(富山県)の詳細へ ← クリック

■個人的な記録 ← クリック ← クリック

※2023.10.2公開