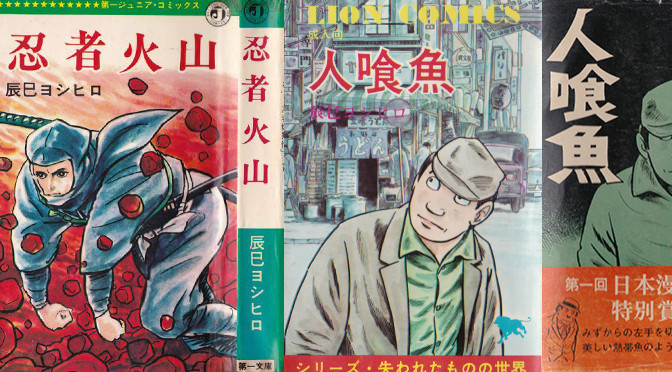

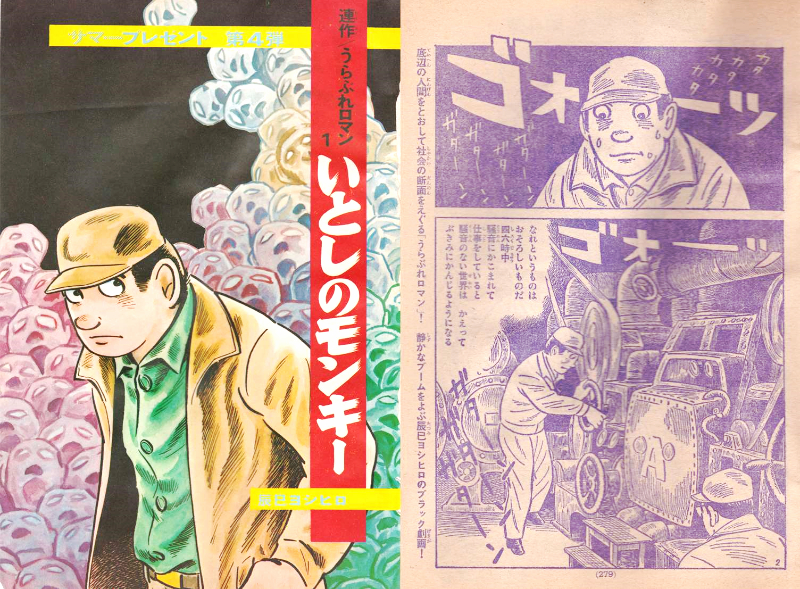

辰巳ヨシヒロ Yoshihiro Tatsumi

リアリズム重視の『劇画』の概念と用語を提唱。「劇画」という用語は貸本屋向けに出版されていたマンガ(いわゆる貸本マンガ)の世界で、1957年(昭32)に初めて登場した。

1970年頃に描かれた社会派文学のような一群の作品群の評価は世界的に高く、まさに世界標準のマンガ家である。

|

|

「劇画」の発案者、辰巳ヨシヒロ |

|

・手塚治虫ファンであった |

|

マンガでないマンガ・劇画への目覚め |

|

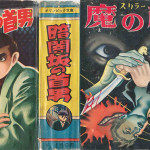

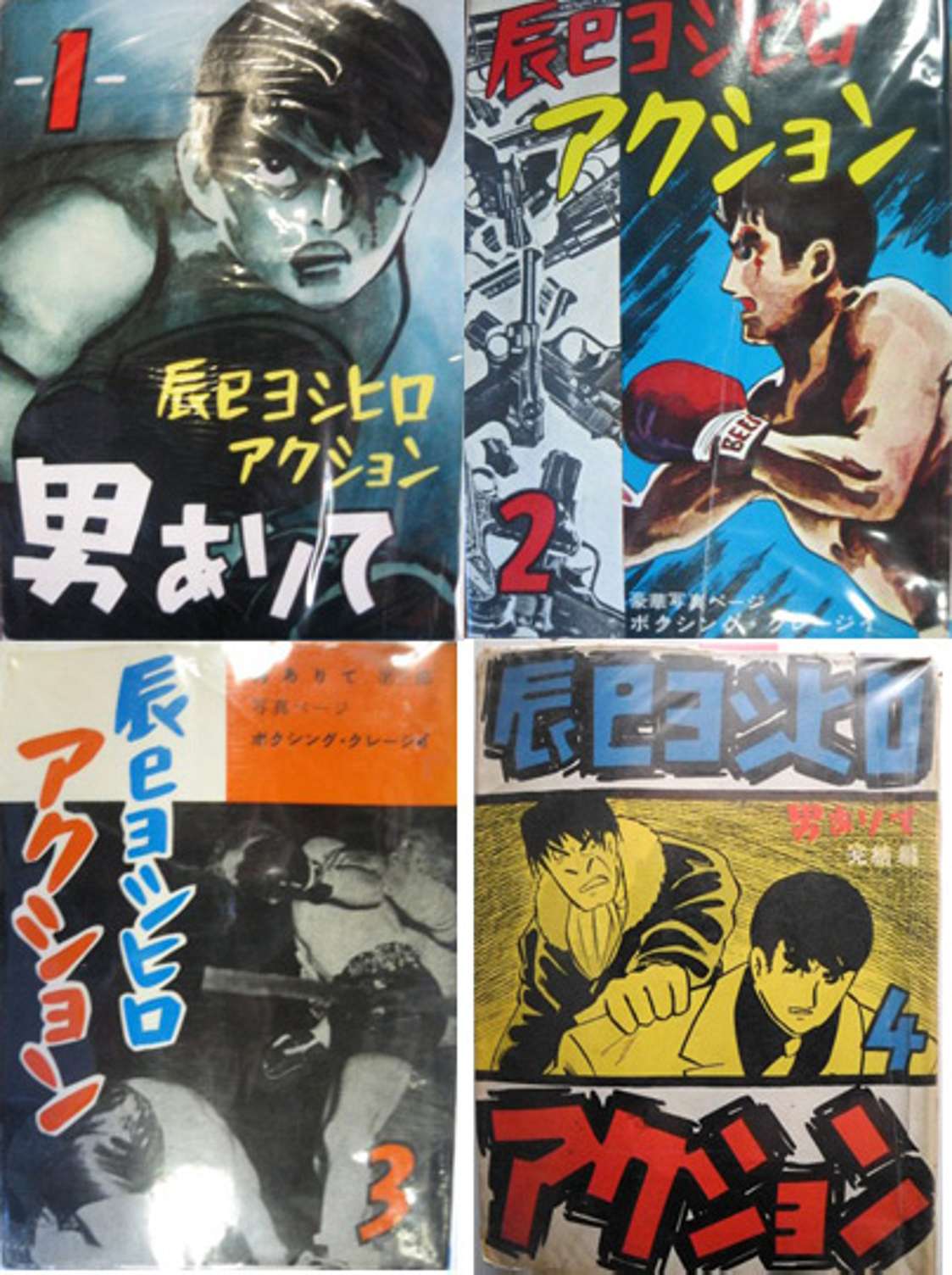

第4期/アクション物の人気作家として、第5期/貸本衰退期~出版人としてのサバイバル 高度経済成長期下の日本にあって、痛快なアクションマンガは時代が要求したものだったのか?・人気マンガ家はアクション物を当然のように得意としていた。 アクション… 続きを読む |

|

貸本時代末期の作品については、独特のユーモアと諦念があふれていて、なんとも言えない魅力を湛えた作品が多いことについては、第5期の最後に触れた。借金を返済しなければならない、生活者としても、マンガの革新を目指した男としても、ここ… 続きを読む |

|

|

実験段階とも言える第6期の後、辰巳は矢継ぎ早に数々の傑作を発表しはじめる。 |

|

辰巳ヨシヒロ作品の魅力の一つに、徹底した娯楽作品として制作された作品群の存在がある。 第8期は、これら娯楽作品が創作の中心となる時期である。とはいうものの、第7期の「独自の人間ドラマ」と、第8期の「娯楽作品」の時代を明確… 続きを読む |

|

第9期/独自のポジションにある作家として、第10期/仏教マンガの制作 第一線で活躍していたとは言いがたいが、「地獄の軍団」「太陽を撃て」という連載を持つなど、興味深い活動をしていた時期である。作品数が極端に少なくなってきている時期だが、マンガ業界の流行の速さ、商業作家の厳しさを考えれば、… 続きを読む |

|

「まんだらけ」及び「まんだらけZENBU]に連載された「劇画漂流」の長期連載、そして「手塚治虫●賞」の受賞、海外のマンガ賞を複数受賞、シンガポールの映像作家によるアニメ映画化、これらの事が、有機的に絡み合って進行した、充実した時期であ… 続きを読む |